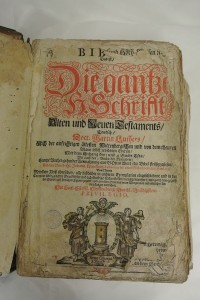

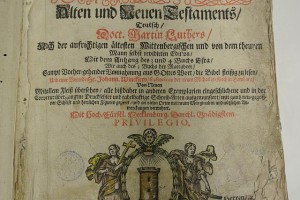

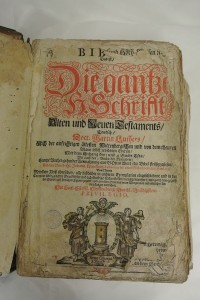

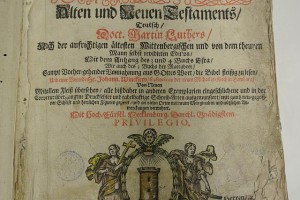

Abbildung: Biblia Das ist/ Die gantze H. Schrifft Alten und Neuen Testaments/ Teutsch/  Doct. Martin Luthers : Nach der aufrichtigen ältesten Wittenbergischen und von dem theuren Mann selbst revidirten Edition/ Mit dem Anhang des 3 und 4 Buchs Esra/ Wie auch des 3 Buchs der Maccabeer/ Sampt Vorher-gehender Vermahnung aus Gottes Wort/ die Bibel fleissig zu lesen/ Und einer Vorrede Hr. Johann. Wincklers/ Pastoris an der neuen Michaelis-Kirch in Hamburg/ Von Neuen Mit allem Fleiß übersehen/ alle bißdaher in anderen Exemplarien eingeschlichene und in der Correctur übergangene Druckfehler und tadelhaftige Schreib-Arten ausgemunstert/ mit … herrlichen Figuren gezieret/ und … mit neuen Marginalien und … Anmerckungen vermehret.

Doct. Martin Luthers : Nach der aufrichtigen ältesten Wittenbergischen und von dem theuren Mann selbst revidirten Edition/ Mit dem Anhang des 3 und 4 Buchs Esra/ Wie auch des 3 Buchs der Maccabeer/ Sampt Vorher-gehender Vermahnung aus Gottes Wort/ die Bibel fleissig zu lesen/ Und einer Vorrede Hr. Johann. Wincklers/ Pastoris an der neuen Michaelis-Kirch in Hamburg/ Von Neuen Mit allem Fleiß übersehen/ alle bißdaher in anderen Exemplarien eingeschlichene und in der Correctur übergangene Druckfehler und tadelhaftige Schreib-Arten ausgemunstert/ mit … herrlichen Figuren gezieret/ und … mit neuen Marginalien und … Anmerckungen vermehret.

Hersteller/Datierung: Druckdatum: 1695; Handschriftliche Widmung von 1706. Drucker: Hoffmann, Sigismund.

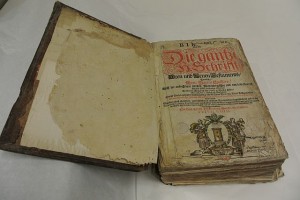

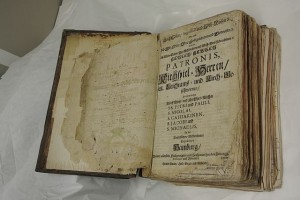

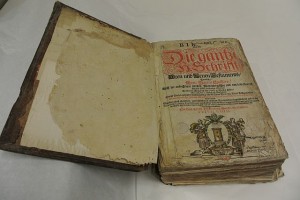

Zustand: Einband: Deutliche Oberflächenverschmutzung. Deckel mit Fraßspuren holzzerstörender Schädlinge. Deckelflächen berieben, im Einbandleder einige Kratzer. Insbes. im Falzbereich und am Übergang zum Rücken ist das Leder degradiert. Am  Hinterdeckel löst sich das Einbandleder vom Holzdeckel und ist stark verwellt. Im oberen und unteren Bereich ist der Einband großflächig mit einer transparenten, selbstklebenden Folie beklebt. Der hintere Holzdeckel weist im oberen Bereich eine große Fehlstelle (ca. 1/3 der gesamten Substanz auf). Im oberen und

Hinterdeckel löst sich das Einbandleder vom Holzdeckel und ist stark verwellt. Im oberen und unteren Bereich ist der Einband großflächig mit einer transparenten, selbstklebenden Folie beklebt. Der hintere Holzdeckel weist im oberen Bereich eine große Fehlstelle (ca. 1/3 der gesamten Substanz auf). Im oberen und  unteren Falzbereich des Vorderdeckels befinden sich kleine Fehlstellen im Holz. Die originale Substanz im Deckel ist insgesamt stabil. Der Rückenfalz ( Leder) ist am Kapital beidseitig eingerissen (ca. 3-5 cm). Die Schließen fehlen. Das Leder ist an ihrer ursprünglichen Position auf dem Hinterdeckel eingerissen. Die

unteren Falzbereich des Vorderdeckels befinden sich kleine Fehlstellen im Holz. Die originale Substanz im Deckel ist insgesamt stabil. Der Rückenfalz ( Leder) ist am Kapital beidseitig eingerissen (ca. 3-5 cm). Die Schließen fehlen. Das Leder ist an ihrer ursprünglichen Position auf dem Hinterdeckel eingerissen. Die  Beschläge in den Ecken sind unvollständig vorhanden (der rechte untere Beschlag des Vordeckels sowie die beiden oberen des Hinterdeckels fehlen). Der Einband hat sich vom Buchrücken gelöst. Die Funktion des Einbandes, den Buchblock zu schützen, ist nicht mehr gewährleistet. Duch die Schäden droht weiterer

Beschläge in den Ecken sind unvollständig vorhanden (der rechte untere Beschlag des Vordeckels sowie die beiden oberen des Hinterdeckels fehlen). Der Einband hat sich vom Buchrücken gelöst. Die Funktion des Einbandes, den Buchblock zu schützen, ist nicht mehr gewährleistet. Duch die Schäden droht weiterer  Substanzverlust im Zuge der Benutzung des Buches. Buchblock: Die Seiten sowie die Buchschnitte sind deutlich verschmutzt. Etwa die Hälfte aller Seiten sind an den Ecken umgeknickt und / oder am Schnitt stark abgebaut (weiche Papiersubstanz), umgeknickt oder partiell eingerissen. Die ersten etwa 10, sowie die letzten etwa 20

Substanzverlust im Zuge der Benutzung des Buches. Buchblock: Die Seiten sowie die Buchschnitte sind deutlich verschmutzt. Etwa die Hälfte aller Seiten sind an den Ecken umgeknickt und / oder am Schnitt stark abgebaut (weiche Papiersubstanz), umgeknickt oder partiell eingerissen. Die ersten etwa 10, sowie die letzten etwa 20  Seiten sind stark degradiert und weisen z.T. massiven Substanz- und Informationsverlust auf. Einige Informationen sind durch zahlreiche Knicke und Falten in den Seiten derzeit nicht lesbar. Im Falzbereich einiger Lagen sind Spuren von mikrobiellem Befall zu erkennen. Die ersten und letzten Seiten weisen am oberen

Seiten sind stark degradiert und weisen z.T. massiven Substanz- und Informationsverlust auf. Einige Informationen sind durch zahlreiche Knicke und Falten in den Seiten derzeit nicht lesbar. Im Falzbereich einiger Lagen sind Spuren von mikrobiellem Befall zu erkennen. Die ersten und letzten Seiten weisen am oberen  Rand Schwemmränder auf. Die Heftung ist defekt, die Lagen sind im Falzbereich vielfach eingerissen, so dass der Heftfaden keinen Halt mehr hat. Durch die beriebenen Schäden ist die Substanz des Buchblocka und die ihm enthaltene Information stark gefährdet. Es droht weiterer Substanzverlust im Zuge der Handhabung / Lagerung / Ausstellung.

Rand Schwemmränder auf. Die Heftung ist defekt, die Lagen sind im Falzbereich vielfach eingerissen, so dass der Heftfaden keinen Halt mehr hat. Durch die beriebenen Schäden ist die Substanz des Buchblocka und die ihm enthaltene Information stark gefährdet. Es droht weiterer Substanzverlust im Zuge der Handhabung / Lagerung / Ausstellung.

Hintergrundinformation: Die Bibel wurde 1665 in Ratzburg von Sigismund Hoffmann gedruckt. Neben dem direkten Bezug zu Luther beinhaltet sie eine Vorrede von Johann Winckler. Johann Winckler (* 13. Juli 1642 in Golzern bei Grimma; † 5. April 1705 in Hamburg) war ein lutherischer Theologe und seit 1684 Hauptpastor der Hamburger St.-Michaelis-Kirche. Er war einer der Protagonisten in den Hamburger pietistischen Streitigkeiten Ende des 17. Jahrhunderts. Unter seinem Einfluss kam es zu einer Reihe pietistisch geprägter Neuerungen, darunter eine Liturgiereform, die Einführung eines neuen Gesangbuches und die Einrichtung einer Armenschule. Daneben engagierte er sich für ein Verbot von Opernaufführungen, hielt weiterhin Hauskonvente ab und finanzierte aus eigener Tasche den Druck lutherischer Bibelausgaben. Winckler stand im Ruf eines herausragenden Redners. Bei seinen Predigten waren bis zu 4000 Zuhörer anwesend, die teilweise aus anderen Kirchspielen kamen, um ihn zu hören.

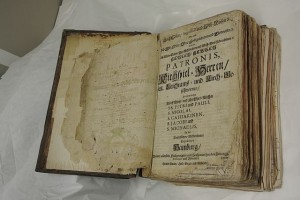

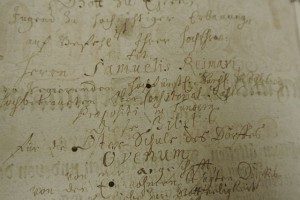

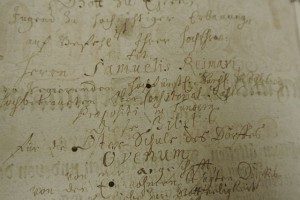

Bemerkenswert ist die handschriftliche Widmung aus dem Jahr 1706, die besagt:

Gott zu Ehren,

der Jugend zu hochnöhtiger Erbauung,

auf Befehl ist Ihrer HochEhren:

s. fit:

Herrn Samuelis Reimari,

dero regierenden hochfürstl. Durchl: zu Schleswig

hochbetraueten Ober Consistorial-Raths und

prapositi zu Tundern

Diese Bibel

für die Oster-Schule des Dörffes

Övenum

von mir angeschafft,

von den Einwohnern besagten Dörffes

aus Liebe zur Gottseeligkeit

willig bezahlt,

und habe selbige der Schulen zum fleißigen

Gebrauche übergeben

Den 11ten Octob: anno 1706.

Bartholdus Lyra

Pastor zu S. Johannis.

Joh: 5 p 39. Suchet in der Schrift, denn, ihr meinet, ihr habet das ewige Leben darinnen; und sie ist’s, die von mir zeuget.

Joh: 17 p 17. Heilige sie, Heiliger Vater, in deiner Wahrheit,

dein Wort ist Wahrheit.

Mit dem angeführten Samuel Reimar ist mit Sicherheit nicht der Hamburger Samuel Reimarus (* 22. Dezember 1694 in Hamburg; † 1. März 1768 Hamburg) gemeint, der hier Gymnasialprofessor für orientalische Sprachen war und ein Wegbereiter der Bibelkritik in der Frühzeit der Aufklärung. Es muss sich dagegen um einen gleichnamigen hochrangigen Verwaltungsbeamten einer Behörde, einem Oberkonsistorialrat aus Schleswig, handeln, der Barthold Lyra, dem Pastor einer Johanniskirche, den Befehl gegeben hatte, eine Bibel für die Osterschule in Oevenum auf Föhr anzuschaffen. Dort entstand ein neues Schulhaus, das 1707 fertiggestellt wurde. Von Barthold Lyra stammt die Widmung, der sie mit einigen Bibelversen abschließt, die sich auf den Gebrauch der Bibel beziehen.

Kalkulation: Zusammentragen der Lagen, Hinzufügen neuer Vorsätze, Neuheftung; Ableimen und Hinterkleben des Buchblocks; Restaurieren des Einbandes; Verbinden von Buchblock und Einband; Anfertigung einer Kasette für die Lagerung; Optional: Ergänzen der Schließen: € 5.000,-

Die Patenschaft für dieses Objekt wurde von einem anonymen Spender übernommen.

Abbildung: Die Eltern, sitzend, sind umrahmt von Ihren 5 Kindern.

Abbildung: Die Eltern, sitzend, sind umrahmt von Ihren 5 Kindern.